僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的修復と手術の比較 [抄読会]

Percutaneous repair or surgery for mitral regurgitation.

【背景】

逆流ジェットの起始部にある弁尖の辺縁をクリップで合わせる現在試験段階の経皮的手技によって,僧帽弁の修復が得られる可能性がある.

【方法】

中等症以上(グレード 3+または 4+)の僧帽弁閉鎖不全症患者 279 例を,経皮的修復を行う群と,従来の僧帽弁形成術または僧帽弁置換術を行う群のいずれかに,2:1 の割合で無作為に割り付けた.主要複合エンドポイントは,12 ヵ月の時点で死亡していないこと,僧帽弁機能不全に対する手術が行われていないこと,グレード 3+または 4+の僧帽弁閉鎖不全症がみられないこととした.安全性の主要エンドポイントは,30 日以内の重大な有害事象の複合とした.

【結果】

12 ヵ月の時点で,有効性の主要エンドポイントの発生率は,経皮的修復群 55%,手術群 73%であった(p=0.007).主要エンドポイントの発生率は,死亡は両群ともに 6%であった.僧帽弁機能不全に対する手術は経皮的修復群 20%に対し手術群 2%,グレード 3+または 4+の僧帽弁閉鎖不全症は経皮的修復群 21%に対し手術群 20%であった.30 日の時点での重大な有害事象の発生率は,経皮的修復群 15%,手術群 48%であった(p<0.001).12 ヵ月の時点で,両群とも左室の大きさ,NYHA分類,QOL 指標が,術前と比較して改善していた.

【結論】

僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的修復は,従来手術と比較して症状の軽減は少なかったが,より安全性に優れ,臨床転帰は同程度にであった.

【解説】

今回の検討では経皮的修復術が僧房弁形成術または置換術と同程度の臨床転帰を得ることができたとしている.しかし,僧房弁逆流症は僧房弁が弁葉だけでなく弁下組織まで含めた僧房弁複合体の疾患であり,僧房弁複合体を理解することによって治療も発展してきた.その視点から考えると今回の経皮的修復術は適応が限定されるものと思われる.

【背景】

逆流ジェットの起始部にある弁尖の辺縁をクリップで合わせる現在試験段階の経皮的手技によって,僧帽弁の修復が得られる可能性がある.

【方法】

中等症以上(グレード 3+または 4+)の僧帽弁閉鎖不全症患者 279 例を,経皮的修復を行う群と,従来の僧帽弁形成術または僧帽弁置換術を行う群のいずれかに,2:1 の割合で無作為に割り付けた.主要複合エンドポイントは,12 ヵ月の時点で死亡していないこと,僧帽弁機能不全に対する手術が行われていないこと,グレード 3+または 4+の僧帽弁閉鎖不全症がみられないこととした.安全性の主要エンドポイントは,30 日以内の重大な有害事象の複合とした.

【結果】

12 ヵ月の時点で,有効性の主要エンドポイントの発生率は,経皮的修復群 55%,手術群 73%であった(p=0.007).主要エンドポイントの発生率は,死亡は両群ともに 6%であった.僧帽弁機能不全に対する手術は経皮的修復群 20%に対し手術群 2%,グレード 3+または 4+の僧帽弁閉鎖不全症は経皮的修復群 21%に対し手術群 20%であった.30 日の時点での重大な有害事象の発生率は,経皮的修復群 15%,手術群 48%であった(p<0.001).12 ヵ月の時点で,両群とも左室の大きさ,NYHA分類,QOL 指標が,術前と比較して改善していた.

【結論】

僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的修復は,従来手術と比較して症状の軽減は少なかったが,より安全性に優れ,臨床転帰は同程度にであった.

【解説】

今回の検討では経皮的修復術が僧房弁形成術または置換術と同程度の臨床転帰を得ることができたとしている.しかし,僧房弁逆流症は僧房弁が弁葉だけでなく弁下組織まで含めた僧房弁複合体の疾患であり,僧房弁複合体を理解することによって治療も発展してきた.その視点から考えると今回の経皮的修復術は適応が限定されるものと思われる.

2011-11-27 07:00

高リスク患者に対する経カテーテル大動脈弁置換術と 開胸大動脈弁置換術の比較 (PARTNER trial 続報) [抄読会]

Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients.

【背景】

リスクが高いため従来の大動脈弁置換術の適応とならない大動脈弁狭窄症症例に対する経カテーテル大動脈弁置換術が死亡率を低下させることが報告されている.現在まで高リスク症例に対する両手技のRCTは行われていない.

【方法】

高リスクの重度大動脈弁狭窄症患者 699 例(25 施設)を,バルーン拡張型ウシ心膜弁を用いた経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)を行う群と従来の大動脈弁置換術(conventional)を行う群のいずれかに無作為に割り付けた.主要エンドポイントは,術後 1 年での全死因死亡とした.主要仮説は,経カテーテル大動脈弁置換術は開胸大動脈弁置換術に対し非劣性であることとした.

【結果】

術後 30 日の全死因死亡率は,TAVI群 3.4%,conventional群 6.5%であった(p=0.07).術後 1 年ではTAVI群24.2%とconventional群26.8%であり(p=0.44),経カテーテル群で 2.6 パーセントポイント低かった(95%CI上限値 3.0 パーセントポイント,事前に規定したマージン 7.5 パーセントポイント,非劣性についてp=0.001).術後 30 日の重症脳卒中の発生率は,TAVI群 3.8%,conventional群2.1%であり(P=0.20),術後 1 年ではTAVI群 5.1%とconventional群2.4%であった(p=0.07).術後 30 日の心血管系イベント発生率は,TAVI群が有意に高かった(11.0% vs 3.2%,p<0.001).conventional群で有意に多い有害事象は,大出血(9.3% vs 19.5%,p<0.001),心房細動の新規発症(8.6% vs 16.0%,p=0.006)であった.術後 30 日で症状の改善が認められた患者はTAVI群のほうが多かったが,術後 1 年までに群間差は有意ではなくなった.

【結論】

高リスクの重度大動脈弁狭窄症患者に対する大動脈弁置換において,経カテーテル手技と従来からの手術法との間で 1 年生存率には差を認めなかったが,周術期の合併症に大きな差を認めた.

【解説】

Conventionalな大動脈弁置換術は出血が多く,心房細動の発症も有意に多かった.これは大動脈弁置換術に限らず開心術周術期に共通して見られる合併症であり,TAVIより多いのは当然の結果であると思われる.大動脈弁置換術において大動脈の遮断・遮断解除が塞栓症のリスクになるとされる.しかし今回の検討では脳卒中はTAVI群で有意に多かった.原因でとしては手技に伴う塞栓症が考えられるため,今後普及のためには手技,デバイス等の進歩が必要であろう.現時点においてTAVIは合併症が多い症例で,従来からの大動脈弁置換術がためらわれる症例に対して適用されると思われる.

【背景】

リスクが高いため従来の大動脈弁置換術の適応とならない大動脈弁狭窄症症例に対する経カテーテル大動脈弁置換術が死亡率を低下させることが報告されている.現在まで高リスク症例に対する両手技のRCTは行われていない.

【方法】

高リスクの重度大動脈弁狭窄症患者 699 例(25 施設)を,バルーン拡張型ウシ心膜弁を用いた経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)を行う群と従来の大動脈弁置換術(conventional)を行う群のいずれかに無作為に割り付けた.主要エンドポイントは,術後 1 年での全死因死亡とした.主要仮説は,経カテーテル大動脈弁置換術は開胸大動脈弁置換術に対し非劣性であることとした.

【結果】

術後 30 日の全死因死亡率は,TAVI群 3.4%,conventional群 6.5%であった(p=0.07).術後 1 年ではTAVI群24.2%とconventional群26.8%であり(p=0.44),経カテーテル群で 2.6 パーセントポイント低かった(95%CI上限値 3.0 パーセントポイント,事前に規定したマージン 7.5 パーセントポイント,非劣性についてp=0.001).術後 30 日の重症脳卒中の発生率は,TAVI群 3.8%,conventional群2.1%であり(P=0.20),術後 1 年ではTAVI群 5.1%とconventional群2.4%であった(p=0.07).術後 30 日の心血管系イベント発生率は,TAVI群が有意に高かった(11.0% vs 3.2%,p<0.001).conventional群で有意に多い有害事象は,大出血(9.3% vs 19.5%,p<0.001),心房細動の新規発症(8.6% vs 16.0%,p=0.006)であった.術後 30 日で症状の改善が認められた患者はTAVI群のほうが多かったが,術後 1 年までに群間差は有意ではなくなった.

【結論】

高リスクの重度大動脈弁狭窄症患者に対する大動脈弁置換において,経カテーテル手技と従来からの手術法との間で 1 年生存率には差を認めなかったが,周術期の合併症に大きな差を認めた.

【解説】

Conventionalな大動脈弁置換術は出血が多く,心房細動の発症も有意に多かった.これは大動脈弁置換術に限らず開心術周術期に共通して見られる合併症であり,TAVIより多いのは当然の結果であると思われる.大動脈弁置換術において大動脈の遮断・遮断解除が塞栓症のリスクになるとされる.しかし今回の検討では脳卒中はTAVI群で有意に多かった.原因でとしては手技に伴う塞栓症が考えられるため,今後普及のためには手技,デバイス等の進歩が必要であろう.現時点においてTAVIは合併症が多い症例で,従来からの大動脈弁置換術がためらわれる症例に対して適用されると思われる.

2011-11-24 11:46

強化血糖降下療法が長期の心血管系転帰に及ぼす影響 [抄読会]

Long-Term Effects of Intensive Glucose Lowering on Cardiovascular Outcomes; The ACCORD Study

【背景】

2 型糖尿病に罹患し,心血管疾患系リスクの高い患者に強化血糖降下療法を行うと,死亡率が上昇することが明らかになっている.今回,平均 3.7 年間行った強化血糖降下療法の死亡率と主要心血管系イベントに関する 長期(5年)転帰について報告する.

【方法】

2 型糖尿病で心血管疾患系の危険因子を持つ患者を,強化療法群(目標HbA1C < 6.0%)と,標準療法群(7.0% < 目標HbA1C < 7.9%)のいずれかに無作為に割り付けた.強化療法群の死亡率が高かったため,強化療法中止後はすべての参加者の目標HbA1C値を 7.0% - 7.9%とし,試験終了時まで追跡した.

【結果】

強化療法の中止前には,主要転帰(非致死的心筋梗塞,非致死的脳卒中,心血管系の原因による死亡の複合割合)の発生率に強化療法群と標準療法群の間で有意差は認められなかった(p=0.13).しかし,強化療法群で全死因死亡(主に心血管系)が多く(HR 1.21,95%CI 1.02 - 1.44),非致死的心筋梗塞が少なかった(HR 0.79,95%CI 0.66 - 0.95).これらの傾向は全追跡期間を通して認められた(死亡のHR 1.19,95%CI 1.03 - 1.38,非致死的心筋梗塞のHR 0.82,95%CI 0.70 - 0.96).強化療法中止後は,強化療法群のHbA1C値の中央値が 6.4%から 7.2%に上昇し,血糖降下薬の使用と,重度の低血糖およびその他の有害事象の発現率は,両群で同程度であった.

【結論】

HbA1C < 6%を目標とした 3.7 年間の強化療法によって,標準療法に比べ非致死的心筋梗塞の 5 年発生率は減少したが,5 年死亡率は上昇した. 2 型糖尿病に罹患した心血管系リスクの高い患者に対しては,このような強化血糖降下療法は推奨されない.

【解説】

ICU患者を対象としたNICE-SUGAR Studyを始めとして強化血糖療法に否定的な結果が相次いでいる.本研究は心血管系リスクの高い症例を対象にHbA1C値を指標として管理を行い,近年の結果と同様の結果を得ている.原因としては低血糖の発生などが考えられる.現時点では特に糖尿病患者において血糖値<180mg/dl,7.0%< HbA1C< 7.9%で管理することが推奨される.

【背景】

2 型糖尿病に罹患し,心血管疾患系リスクの高い患者に強化血糖降下療法を行うと,死亡率が上昇することが明らかになっている.今回,平均 3.7 年間行った強化血糖降下療法の死亡率と主要心血管系イベントに関する 長期(5年)転帰について報告する.

【方法】

2 型糖尿病で心血管疾患系の危険因子を持つ患者を,強化療法群(目標HbA1C < 6.0%)と,標準療法群(7.0% < 目標HbA1C < 7.9%)のいずれかに無作為に割り付けた.強化療法群の死亡率が高かったため,強化療法中止後はすべての参加者の目標HbA1C値を 7.0% - 7.9%とし,試験終了時まで追跡した.

【結果】

強化療法の中止前には,主要転帰(非致死的心筋梗塞,非致死的脳卒中,心血管系の原因による死亡の複合割合)の発生率に強化療法群と標準療法群の間で有意差は認められなかった(p=0.13).しかし,強化療法群で全死因死亡(主に心血管系)が多く(HR 1.21,95%CI 1.02 - 1.44),非致死的心筋梗塞が少なかった(HR 0.79,95%CI 0.66 - 0.95).これらの傾向は全追跡期間を通して認められた(死亡のHR 1.19,95%CI 1.03 - 1.38,非致死的心筋梗塞のHR 0.82,95%CI 0.70 - 0.96).強化療法中止後は,強化療法群のHbA1C値の中央値が 6.4%から 7.2%に上昇し,血糖降下薬の使用と,重度の低血糖およびその他の有害事象の発現率は,両群で同程度であった.

【結論】

HbA1C < 6%を目標とした 3.7 年間の強化療法によって,標準療法に比べ非致死的心筋梗塞の 5 年発生率は減少したが,5 年死亡率は上昇した. 2 型糖尿病に罹患した心血管系リスクの高い患者に対しては,このような強化血糖降下療法は推奨されない.

【解説】

ICU患者を対象としたNICE-SUGAR Studyを始めとして強化血糖療法に否定的な結果が相次いでいる.本研究は心血管系リスクの高い症例を対象にHbA1C値を指標として管理を行い,近年の結果と同様の結果を得ている.原因としては低血糖の発生などが考えられる.現時点では特に糖尿病患者において血糖値<180mg/dl,7.0%< HbA1C< 7.9%で管理することが推奨される.

2011-11-22 00:03

左冠動脈主幹部病変に対するPCIとCABGの比較 [抄読会]

Percutaneous Coronary Intervention Versus Coronary Artery Bypass Graft Surgery in Left Main Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Data

【目的】

本研究は左冠動脈主幹部(LMT)病変を有する患者に対する経皮的冠動脈インターベンション(PCI)の安全性と有効性を冠動脈バイパス術(CABG)の場合との比較を目的とする.

【背景】

LMT病変に対してPCIとCABGを比較したこれまでのメタアナリシスは、主に前向き研究ではない観察研究を対象としていた.一方で近年いくつかの新しいRCTが報告されている.

【方法】

4件の無作為化臨床試験に含まれた1,611例を、今回のメタアナリシスの対象とした.主要評価項目は,主要心脳血管イベント(MACCE),具体的には死亡,心筋梗塞(MI),再血行再建術(TVR),または脳卒中の1年発症率とした.

【結果】

PCI群ではCABG群に比べ、MACCEの1年発症率が有意ではなかったものの高かったが(14.5% vs 11.8%,OR:1.28,95%CI:0.95 - 1.72、p=0.11)、これは主にTVRの増加(11.4% vs 5.4%,OR:2.25,95%CI:1.54~3.29,p<0.001)によるものであった.これに対して脳卒中の発生率はPCI群の方が低かった(0.1% 対 1.7%,OR:0.15,95%CI:0.03~0.67,p=0.013).死亡(3.0% vs 4.1%,OR:0.74,95%CI:0.43 - 1.29,p=0.29)およびMI(2.8% vs 2.9%,OR:0.98,95%CI:0.54~1.78,p=0.95)には有意差を認めなかった.

【結論】

LMT病変を有する患者に対するPCIはCABGを施行した場合と比較してMACCE,死亡,そしてMIの1年発症率に有意差を認めず,脳卒中のリスクは低下したが,TVRのリスクは上昇した.

【解説】

SYNTAX trialによってLMT病変,3枝病変に対するCABGのPCIの優位性が示されて以降,本邦においても減少し続けたCABG症例が漸増している(2008年).本研究はLMT病変のみを対象としており, 心血管系イベントの1年発症率に差を認めなかった.しかしCABGのPCIに対する優位性は期間,重症度(SYNTAX score)に比例すると考えられることからさらなる長期の成績が待たれる.

【目的】

本研究は左冠動脈主幹部(LMT)病変を有する患者に対する経皮的冠動脈インターベンション(PCI)の安全性と有効性を冠動脈バイパス術(CABG)の場合との比較を目的とする.

【背景】

LMT病変に対してPCIとCABGを比較したこれまでのメタアナリシスは、主に前向き研究ではない観察研究を対象としていた.一方で近年いくつかの新しいRCTが報告されている.

【方法】

4件の無作為化臨床試験に含まれた1,611例を、今回のメタアナリシスの対象とした.主要評価項目は,主要心脳血管イベント(MACCE),具体的には死亡,心筋梗塞(MI),再血行再建術(TVR),または脳卒中の1年発症率とした.

【結果】

PCI群ではCABG群に比べ、MACCEの1年発症率が有意ではなかったものの高かったが(14.5% vs 11.8%,OR:1.28,95%CI:0.95 - 1.72、p=0.11)、これは主にTVRの増加(11.4% vs 5.4%,OR:2.25,95%CI:1.54~3.29,p<0.001)によるものであった.これに対して脳卒中の発生率はPCI群の方が低かった(0.1% 対 1.7%,OR:0.15,95%CI:0.03~0.67,p=0.013).死亡(3.0% vs 4.1%,OR:0.74,95%CI:0.43 - 1.29,p=0.29)およびMI(2.8% vs 2.9%,OR:0.98,95%CI:0.54~1.78,p=0.95)には有意差を認めなかった.

【結論】

LMT病変を有する患者に対するPCIはCABGを施行した場合と比較してMACCE,死亡,そしてMIの1年発症率に有意差を認めず,脳卒中のリスクは低下したが,TVRのリスクは上昇した.

【解説】

SYNTAX trialによってLMT病変,3枝病変に対するCABGのPCIの優位性が示されて以降,本邦においても減少し続けたCABG症例が漸増している(2008年).本研究はLMT病変のみを対象としており, 心血管系イベントの1年発症率に差を認めなかった.しかしCABGのPCIに対する優位性は期間,重症度(SYNTAX score)に比例すると考えられることからさらなる長期の成績が待たれる.

2011-11-20 17:45

心房細動症例におけるダビガトランとワルファリンの比較 [抄読会]

Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation (RE-LY trial)

【背景】

心房細動症例において抗凝固療法の第一選択薬はワルファリンである.一方,ワルファリンは出血リスクやPT-INRによる凝固能の厳密な管理が必要など問題点も多い.本研究では新規の抗凝固薬であるダビガトランの脳卒中予防効果をワルファリンと比較した.

【方法】

日本を含む44ヵ国951施設,18113例を対象とした.6ヵ月以内に心電図でAFを確診され,脳卒中または一過性脳虚血発作(TIA)の既往,LVEF<40%,NYHA分類≧II,6ヵ月以内の心不全の既往,75歳以上(糖尿病,高血圧,冠動脈疾患患者は65歳以上)のうち一つ以上のリスクファクターを有する症例を対象とした.症例をダビガトラン110mg×2/日,ダビガトラン150mg×2/日,ワルファリン PT-INR 2-3でcontrolの3群に分け,脳卒中,全身性塞栓症,大出血について比較検討を行った.

【結果】

主要転帰の発生率は,ワルファリン群 1.69%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 1.53%/年(RR 0.91,95%CI 0.74 - 1.11, p<0.001),ダビガトラン 150 mg 群 1.11%/年 (RR 0.66,95% CI 0.53 - 0.82,p<0.001)であった.大出血の発生率は,ワルファリン群 3.36%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 2.71%/年 (p=0.003),ダビガトラン 150 mg 群 3.11%/年 (p=0.31)であった.脳出血の発生率は,ワルファリン群 0.38%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 0.12%/年 (p<0.001),ダビガトラン 150 mg 群 0.10%/年(p<0.001)であった.死亡率は,ワルファリン群 4.13%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 3.75%/年(p=0.13),ダビガトラン 150 mg 群 3.64%/年(p=0.051)であった.

【結論】

心房細動(AF)患者において,ダビガトラン 110mgの脳卒中および全身性塞栓症予防効果はワルファリンに対し非劣性を示し,大出血は少なかった。同150mgはワルファリンに比し,脳卒中および全身性塞栓症を有意に抑制した。大出血発生率は同等であった。

【解説】

ダビガトランは血液凝固カスケードの下流にあるトロンビンを可逆的に阻害する直接トロンビン阻害剤である.治療域が広く,血中モニタリングの必要性がないこと肝臓の薬物代謝酵素の影響をにくいという特徴を持ち,本邦でも本年3月に発売された.周術期においても新規に発症する心房細動が問題となっているが,出血,凝固モニタリングなどがハードルとなってワルファリンの使用を躊躇する場面も多い.一方,ダビガトランにも出血の危険性はあり,腎機能障害症例では使用量の減量が必要などの注意点はあるが,本薬剤の登場によって周術期心房細動に対する抗凝固療法が変化していく可能性がある.

【背景】

心房細動症例において抗凝固療法の第一選択薬はワルファリンである.一方,ワルファリンは出血リスクやPT-INRによる凝固能の厳密な管理が必要など問題点も多い.本研究では新規の抗凝固薬であるダビガトランの脳卒中予防効果をワルファリンと比較した.

【方法】

日本を含む44ヵ国951施設,18113例を対象とした.6ヵ月以内に心電図でAFを確診され,脳卒中または一過性脳虚血発作(TIA)の既往,LVEF<40%,NYHA分類≧II,6ヵ月以内の心不全の既往,75歳以上(糖尿病,高血圧,冠動脈疾患患者は65歳以上)のうち一つ以上のリスクファクターを有する症例を対象とした.症例をダビガトラン110mg×2/日,ダビガトラン150mg×2/日,ワルファリン PT-INR 2-3でcontrolの3群に分け,脳卒中,全身性塞栓症,大出血について比較検討を行った.

【結果】

主要転帰の発生率は,ワルファリン群 1.69%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 1.53%/年(RR 0.91,95%CI 0.74 - 1.11, p<0.001),ダビガトラン 150 mg 群 1.11%/年 (RR 0.66,95% CI 0.53 - 0.82,p<0.001)であった.大出血の発生率は,ワルファリン群 3.36%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 2.71%/年 (p=0.003),ダビガトラン 150 mg 群 3.11%/年 (p=0.31)であった.脳出血の発生率は,ワルファリン群 0.38%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 0.12%/年 (p<0.001),ダビガトラン 150 mg 群 0.10%/年(p<0.001)であった.死亡率は,ワルファリン群 4.13%/年であったのに対し,ダビガトラン 110 mg 群 3.75%/年(p=0.13),ダビガトラン 150 mg 群 3.64%/年(p=0.051)であった.

【結論】

心房細動(AF)患者において,ダビガトラン 110mgの脳卒中および全身性塞栓症予防効果はワルファリンに対し非劣性を示し,大出血は少なかった。同150mgはワルファリンに比し,脳卒中および全身性塞栓症を有意に抑制した。大出血発生率は同等であった。

【解説】

ダビガトランは血液凝固カスケードの下流にあるトロンビンを可逆的に阻害する直接トロンビン阻害剤である.治療域が広く,血中モニタリングの必要性がないこと肝臓の薬物代謝酵素の影響をにくいという特徴を持ち,本邦でも本年3月に発売された.周術期においても新規に発症する心房細動が問題となっているが,出血,凝固モニタリングなどがハードルとなってワルファリンの使用を躊躇する場面も多い.一方,ダビガトランにも出血の危険性はあり,腎機能障害症例では使用量の減量が必要などの注意点はあるが,本薬剤の登場によって周術期心房細動に対する抗凝固療法が変化していく可能性がある.

2011-11-19 19:59

術中回収式自己血輸血 [抄読会]

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia.

1. 術中回収式自己血輸血の原理

術中回収式自己血輸血システムは術野の血液を回収し,遊離ヘモグロビン,血漿成分,血小板,白血球,ヘパリンを除去した50-80% のへマトクリット値を持つ濃厚洗浄赤血球液を精製する.この濃厚洗浄赤血球液は精製後6時間の使用が可能である.一方,最近の研究では精製後18時間まで安全性が確認されたと報告されている.

2. 術中回収式自己血輸血の適応

AAGBIのガイドラインでは術中回収式自己血輸血の適応として1000mL以上または循環血液量の20%以上の出血が予想されている症例,術前ヘモグロビン値が低い症例,出血の危険性が高い症例,多くの不規則抗体を持つ症例,血液型がRh(-)の症例を挙げている.これらの症例に術中回収式自己血輸血を行うことによって同種血輸血の輸血量を減らすことができる.

3. 術中回収式自己血輸血の利点

同種血輸血は赤血球の形状変化能が低下しているため,末梢組織への酸素供給が充分に行われないことが考えられる.さらに2,3-DPGは採血後直線的に低下し2週間で枯渇するため酸素かい離曲線が左方移動し,組織で酸素は放しにくくなる.このため,同種血輸血は組織への酸素供給に必ずしも有利に働かない.一方,術中回収式自己血輸血では赤血球の形状変化能,2,3-DPGは維持されるため末梢組織への酸素供給に有利に働く.

さらに同種血輸血によって免疫修飾現象が生じる.免疫修飾現象とは基本的には免疫抑制作用として理解され,その発生には,主として輸血血液に混在する白血球やその関連物質が関与するものと考えられている.同種血輸血によるがん転移増加の報告は多い.

また同種血輸血は多形核白血球を活性化して炎症性サイトカインを放出する.術中回収式自己血輸血はこれらのことを回避することが可能である.

4. 術中回収式自己血輸血の欠点

現在,術中回収式自己血輸血システムの改良によって術中回収式自己血輸血の欠点はほとんど認められない.洗浄の際,凝固因子・血小板が除去されるため,凝固異常の発症が懸念されるが,3L以内の出血であれば凝固異常は発症しないと報告されている.また,精製後 6時間以内であれば血液の汚染も問題ないとされている.

5. 術中回収式自己血輸血の新たな展開

術中回収式自己血輸血は整形外科・心臓血管外科で特に使用されており,その有効性を論じた報告も多い.一方,以前は禁忌とみられていた領域にも術中回収式自己血輸血はその適用を広げ新たな展開を見せている.

a. 産科

産科において出血は5大死因の一つである.産科では羊水塞栓,胎児血による同種免疫を懸念して回収式自己血輸血は行われていなかった.しかし,白血球除去フィルター使用によって羊水塞栓を予防できることが報告された.一方,フィルターを使用しても胎児血による同種免疫の危険性は減らないが,正常分娩ではその危険性は低いと思われる.現在では産科領域でも白血球除去フィルター使用の上回収式自己血輸血を行うことが推奨されている.

b. 担ガン症例

担ガン症例も播種を懸念して術中回収式自己血輸血は行われてこなかった.白血球除去フィルター使用によってがん細胞はほぼ除去され転移の危険性はないと報告されている.さらに同種血輸血の使用によって免疫は低下しがん再発の危険性は高まることから,今後担ガン症例に対しても積極的に術中回収式自己血輸血は行われるかもしれない.

c. 感染症

感染症合併症例に対しても感染症の拡大を懸念して術中回収式自己血輸血は行われてこなかった.感染症に対しても白血球除去フィルターを使用してほぼ細菌を除去することができると報告されている.同種血輸血使用よって免疫は低下し感染症は悪化する可能性がある.感染症症例に対して回収式自己血輸血も考慮すべきである.

以上,術中回収式自己血輸血について概説した.現在,術中回収式自己血輸血は整形外科,心臓血管外科だけでなく白血球除去フィルターを使用することによって産科,悪性疾患,感染症症例へと適応を広げている.同種血輸血を回避または減量するため,術中回収式自己血輸血は輸血拒否症例を除きすべての症例に適応を広げていくものと思われる.

1. 術中回収式自己血輸血の原理

術中回収式自己血輸血システムは術野の血液を回収し,遊離ヘモグロビン,血漿成分,血小板,白血球,ヘパリンを除去した50-80% のへマトクリット値を持つ濃厚洗浄赤血球液を精製する.この濃厚洗浄赤血球液は精製後6時間の使用が可能である.一方,最近の研究では精製後18時間まで安全性が確認されたと報告されている.

2. 術中回収式自己血輸血の適応

AAGBIのガイドラインでは術中回収式自己血輸血の適応として1000mL以上または循環血液量の20%以上の出血が予想されている症例,術前ヘモグロビン値が低い症例,出血の危険性が高い症例,多くの不規則抗体を持つ症例,血液型がRh(-)の症例を挙げている.これらの症例に術中回収式自己血輸血を行うことによって同種血輸血の輸血量を減らすことができる.

3. 術中回収式自己血輸血の利点

同種血輸血は赤血球の形状変化能が低下しているため,末梢組織への酸素供給が充分に行われないことが考えられる.さらに2,3-DPGは採血後直線的に低下し2週間で枯渇するため酸素かい離曲線が左方移動し,組織で酸素は放しにくくなる.このため,同種血輸血は組織への酸素供給に必ずしも有利に働かない.一方,術中回収式自己血輸血では赤血球の形状変化能,2,3-DPGは維持されるため末梢組織への酸素供給に有利に働く.

さらに同種血輸血によって免疫修飾現象が生じる.免疫修飾現象とは基本的には免疫抑制作用として理解され,その発生には,主として輸血血液に混在する白血球やその関連物質が関与するものと考えられている.同種血輸血によるがん転移増加の報告は多い.

また同種血輸血は多形核白血球を活性化して炎症性サイトカインを放出する.術中回収式自己血輸血はこれらのことを回避することが可能である.

4. 術中回収式自己血輸血の欠点

現在,術中回収式自己血輸血システムの改良によって術中回収式自己血輸血の欠点はほとんど認められない.洗浄の際,凝固因子・血小板が除去されるため,凝固異常の発症が懸念されるが,3L以内の出血であれば凝固異常は発症しないと報告されている.また,精製後 6時間以内であれば血液の汚染も問題ないとされている.

5. 術中回収式自己血輸血の新たな展開

術中回収式自己血輸血は整形外科・心臓血管外科で特に使用されており,その有効性を論じた報告も多い.一方,以前は禁忌とみられていた領域にも術中回収式自己血輸血はその適用を広げ新たな展開を見せている.

a. 産科

産科において出血は5大死因の一つである.産科では羊水塞栓,胎児血による同種免疫を懸念して回収式自己血輸血は行われていなかった.しかし,白血球除去フィルター使用によって羊水塞栓を予防できることが報告された.一方,フィルターを使用しても胎児血による同種免疫の危険性は減らないが,正常分娩ではその危険性は低いと思われる.現在では産科領域でも白血球除去フィルター使用の上回収式自己血輸血を行うことが推奨されている.

b. 担ガン症例

担ガン症例も播種を懸念して術中回収式自己血輸血は行われてこなかった.白血球除去フィルター使用によってがん細胞はほぼ除去され転移の危険性はないと報告されている.さらに同種血輸血の使用によって免疫は低下しがん再発の危険性は高まることから,今後担ガン症例に対しても積極的に術中回収式自己血輸血は行われるかもしれない.

c. 感染症

感染症合併症例に対しても感染症の拡大を懸念して術中回収式自己血輸血は行われてこなかった.感染症に対しても白血球除去フィルターを使用してほぼ細菌を除去することができると報告されている.同種血輸血使用よって免疫は低下し感染症は悪化する可能性がある.感染症症例に対して回収式自己血輸血も考慮すべきである.

以上,術中回収式自己血輸血について概説した.現在,術中回収式自己血輸血は整形外科,心臓血管外科だけでなく白血球除去フィルターを使用することによって産科,悪性疾患,感染症症例へと適応を広げている.同種血輸血を回避または減量するため,術中回収式自己血輸血は輸血拒否症例を除きすべての症例に適応を広げていくものと思われる.

2010-12-02 05:07

早産児における酸素飽和度の目標 [抄読会]

Target Ranges of Oxygen Saturation in Extremely Preterm Infants

【背景】

早期産児に対する酸素投与では,低濃度酸素投与症例が高濃度酸素投与症例と比較して未熟児網膜症の発症率が低いことが報告されている.一方,転帰を悪化させずかつ未熟児網膜症の発症を抑える酸素飽和度は明らかにされていない.

【方法】

妊娠24 週 0 日~27 週 6 日で出生した小児1,316 例を対象とした.2×2因子デザインによる無作為化試験とし,酸素飽和度の目標を85-89%と 91-95%の2群に割り付け比較検討した.主要転帰は,重度の未熟児網膜症(限界域網膜症の発症,外科手術の必要性,ベバシズマブの投与),退院前の死亡,またはその両方の複合とした.全例をさらに,持続陽圧呼吸療法を施行する群と,挿管とサーファクタント投与を行う群に無作為に割り付けた.

【結果】

重度の網膜症または死亡の発生率に,低酸素飽和度群(85-89%)と高酸素飽和度群(91-95%)のあいだで有意差を認めなかった(28.3% vs 32.1%,Relative risk [RR] 0.90,95%信頼区間 [CI] 0.76-1.06,p=0.21).入院時死亡率は低酸素飽和度群のほうが高かったが(19.9% vs 16.2%,RR 1.27,95% CI 1.01-1.60,p=0.04),生存児における重度未熟児網膜症の発症率は低かった(8.6% vs 17.9%,RR 0.52,95% CI 0.37-0.73,p<0.001).その他の有害事象の発生率に有意差を認めなかった.

【結論】

酸素飽和度の目標を低め(85~89%)に設定した症例では高め (91~95%)に設定した症例と比較して,重度の網膜症または死亡の複合割合は減少しなかった.一方,酸素飽和度を低めに設定することにより生存児での重度の網膜症は顕著に減少したが,死亡率は有意に上昇した.現在未熟児網膜症を予防するために酸素飽和度の目標を低く管理することが推奨されている.本研究から得られた死亡率の上昇は大きな問題である.

【背景】

早期産児に対する酸素投与では,低濃度酸素投与症例が高濃度酸素投与症例と比較して未熟児網膜症の発症率が低いことが報告されている.一方,転帰を悪化させずかつ未熟児網膜症の発症を抑える酸素飽和度は明らかにされていない.

【方法】

妊娠24 週 0 日~27 週 6 日で出生した小児1,316 例を対象とした.2×2因子デザインによる無作為化試験とし,酸素飽和度の目標を85-89%と 91-95%の2群に割り付け比較検討した.主要転帰は,重度の未熟児網膜症(限界域網膜症の発症,外科手術の必要性,ベバシズマブの投与),退院前の死亡,またはその両方の複合とした.全例をさらに,持続陽圧呼吸療法を施行する群と,挿管とサーファクタント投与を行う群に無作為に割り付けた.

【結果】

重度の網膜症または死亡の発生率に,低酸素飽和度群(85-89%)と高酸素飽和度群(91-95%)のあいだで有意差を認めなかった(28.3% vs 32.1%,Relative risk [RR] 0.90,95%信頼区間 [CI] 0.76-1.06,p=0.21).入院時死亡率は低酸素飽和度群のほうが高かったが(19.9% vs 16.2%,RR 1.27,95% CI 1.01-1.60,p=0.04),生存児における重度未熟児網膜症の発症率は低かった(8.6% vs 17.9%,RR 0.52,95% CI 0.37-0.73,p<0.001).その他の有害事象の発生率に有意差を認めなかった.

【結論】

酸素飽和度の目標を低め(85~89%)に設定した症例では高め (91~95%)に設定した症例と比較して,重度の網膜症または死亡の複合割合は減少しなかった.一方,酸素飽和度を低めに設定することにより生存児での重度の網膜症は顕著に減少したが,死亡率は有意に上昇した.現在未熟児網膜症を予防するために酸素飽和度の目標を低く管理することが推奨されている.本研究から得られた死亡率の上昇は大きな問題である.

2010-11-25 05:17

術前スタチン投与は周術期心血管系合併症を減らす [抄読会]

Evidence of Pre-Procedural Statin Therapy: A Meta-Analysis of Randomized Trials

【目的】

本研究の目的は術前スタチン投与が術後転帰に与える影響を研究したRCTを対象に多変量解析を行うことである.

【背景】

カテーテルインターベンション(PCI)や外科手術などの侵襲的な処置は心筋梗塞を始めとする重篤な周術期心血管系イベントを引き起こす可能性がある.本研究では術前スタチン投与を行った症例では臨床転帰が改善するという仮説を立てた.

【方法】

2010年2月まで侵襲的処置(PCI,CABG,非心臓手術)に対して術前スタチン投与を行い臨床転帰を検討した無作為化対照試験をMEDLINE,Cochraneおよびclinicaltrials. govより抽出した.対象は術前よりスタチン投与を開始し臨床転帰を報告した研究とした.DerSimonian-Lairdモデルを用い,変量効果モデルによる要約リスク比を算出した.

【結果】

スクリーニングした試験の8%(21/270)が本研究の対象となり,症例数は4,805例であった.術前スタチン投与により周術期心筋梗塞が有意に減少した(Risk ratio [RR]: 0.57,95%信頼区間[CI]: 0.46-0.70,p<0.0001).この結果はPCI(p<0.0001)と非心臓手術(p=0.004)では認められたが,CABG(p=0.40)では認められなかった.全死因死亡率は術前スタチン投与により低下したが有意差を認めなかった(RR: 0.66,95% CI: 0.37-1.17,p=0.15).さらに術前スタチン投与により,CABG施行後の心房細動も減少した(RR: 0.54,95%CI: 0.43-0.68,p<0.0001).

【結論】

術前スタチン投与により周術期心筋梗塞の危険性は有意に低下する.さらに術前スタチン投与によってCABG施行後の心房細動のリスクも低下する.術前スタチン投与のルーチン使用を考慮すべきである.

【解説】

術後心筋梗塞を始めとした周術期合併症の予防にはβ遮断薬が有効であるとされ広く使用されてきた.しかしβ遮断薬使用に伴う合併症(徐脈・低血圧)が転帰を悪化させると報告されたため1),2009年に改訂されたACC/AHA非心臓手術のための周術期血管系評価・管理ガイドライン2)において術前の新規β遮断薬投与に関しては慎重に行うよう変更された.

スタチンはコレステロール合成を低下させる高脂血症治療薬である.さらに近年活性酸素種の産生抑制,血栓形成傾向の改善,炎症の抑制などが報告され,高脂血症症例だけでなく周術期への応用が試みられ良好な結果を得ている3).そして本研究はこれらの結果を追認するものである.現在ACC/AHA非心臓手術のための周術期血管系評価・管理ガイドライン2)においては術前投与症例は継続(ClassⅠ),血管手術では高リスク症例でなくてもスタチン投与は妥当(ClassⅡa)の推奨をうけている.今後周術期スタチン投与はさらに推奨されるであろう.

【参考文献】

1) POISE Study Group : Lancet. 2008;371:1839-47

2) Fleisher LA et al: Circulation 2009;120:e169-e276

3) Hackam DG et al: Lancet. 2006;367:413-8

【目的】

本研究の目的は術前スタチン投与が術後転帰に与える影響を研究したRCTを対象に多変量解析を行うことである.

【背景】

カテーテルインターベンション(PCI)や外科手術などの侵襲的な処置は心筋梗塞を始めとする重篤な周術期心血管系イベントを引き起こす可能性がある.本研究では術前スタチン投与を行った症例では臨床転帰が改善するという仮説を立てた.

【方法】

2010年2月まで侵襲的処置(PCI,CABG,非心臓手術)に対して術前スタチン投与を行い臨床転帰を検討した無作為化対照試験をMEDLINE,Cochraneおよびclinicaltrials. govより抽出した.対象は術前よりスタチン投与を開始し臨床転帰を報告した研究とした.DerSimonian-Lairdモデルを用い,変量効果モデルによる要約リスク比を算出した.

【結果】

スクリーニングした試験の8%(21/270)が本研究の対象となり,症例数は4,805例であった.術前スタチン投与により周術期心筋梗塞が有意に減少した(Risk ratio [RR]: 0.57,95%信頼区間[CI]: 0.46-0.70,p<0.0001).この結果はPCI(p<0.0001)と非心臓手術(p=0.004)では認められたが,CABG(p=0.40)では認められなかった.全死因死亡率は術前スタチン投与により低下したが有意差を認めなかった(RR: 0.66,95% CI: 0.37-1.17,p=0.15).さらに術前スタチン投与により,CABG施行後の心房細動も減少した(RR: 0.54,95%CI: 0.43-0.68,p<0.0001).

【結論】

術前スタチン投与により周術期心筋梗塞の危険性は有意に低下する.さらに術前スタチン投与によってCABG施行後の心房細動のリスクも低下する.術前スタチン投与のルーチン使用を考慮すべきである.

【解説】

術後心筋梗塞を始めとした周術期合併症の予防にはβ遮断薬が有効であるとされ広く使用されてきた.しかしβ遮断薬使用に伴う合併症(徐脈・低血圧)が転帰を悪化させると報告されたため1),2009年に改訂されたACC/AHA非心臓手術のための周術期血管系評価・管理ガイドライン2)において術前の新規β遮断薬投与に関しては慎重に行うよう変更された.

スタチンはコレステロール合成を低下させる高脂血症治療薬である.さらに近年活性酸素種の産生抑制,血栓形成傾向の改善,炎症の抑制などが報告され,高脂血症症例だけでなく周術期への応用が試みられ良好な結果を得ている3).そして本研究はこれらの結果を追認するものである.現在ACC/AHA非心臓手術のための周術期血管系評価・管理ガイドライン2)においては術前投与症例は継続(ClassⅠ),血管手術では高リスク症例でなくてもスタチン投与は妥当(ClassⅡa)の推奨をうけている.今後周術期スタチン投与はさらに推奨されるであろう.

【参考文献】

1) POISE Study Group : Lancet. 2008;371:1839-47

2) Fleisher LA et al: Circulation 2009;120:e169-e276

3) Hackam DG et al: Lancet. 2006;367:413-8

2010-11-22 04:47

周術期心房細動 その7 [周術期心房細動]

おわりに

術後心房細動の生命予後への影響が指摘されて以来,術後心房細動に関する様々な知見が得られ,予防法,治療法へ応用されてきたが,今もなお,最も頻度が高い合併症のままである.術後心房細動は予防が最重要課題であるが,そのためには,周術期の管理だけでなく他のアプローチ法が必要である.肥満,糖尿病,メタボリック症候群等の生活習慣病の術後心房細動への関与が報告された.現在の予防法に生活習慣管理を組み合わせることによって術後心房細動制御は新たな展開を見せる可能性を秘めている.

術後心房細動の生命予後への影響が指摘されて以来,術後心房細動に関する様々な知見が得られ,予防法,治療法へ応用されてきたが,今もなお,最も頻度が高い合併症のままである.術後心房細動は予防が最重要課題であるが,そのためには,周術期の管理だけでなく他のアプローチ法が必要である.肥満,糖尿病,メタボリック症候群等の生活習慣病の術後心房細動への関与が報告された.現在の予防法に生活習慣管理を組み合わせることによって術後心房細動制御は新たな展開を見せる可能性を秘めている.

2010-11-12 05:09

周術期心房細動 その6 [周術期心房細動]

3.周術期心房細動の治療

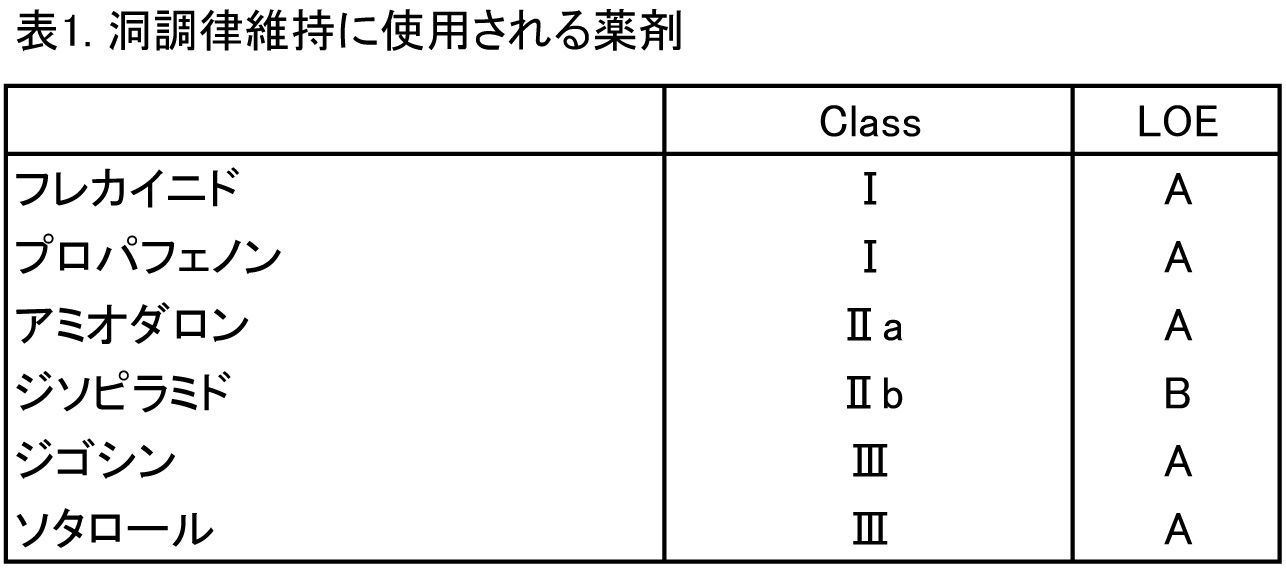

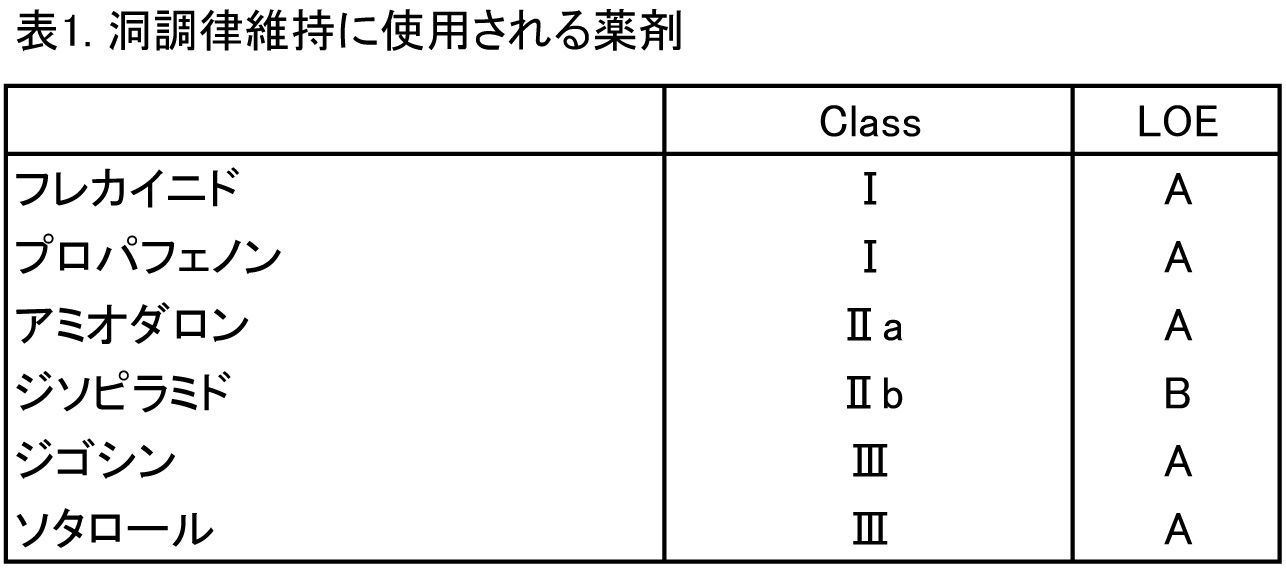

通常,周術期心房細動は持続時間が短く,また,治療を必要としない症例も多い.しかし,心機能低下症例,心拍数が130/minを超える症例,心房細動の持続時間が24時間を超える症例,中枢神経系合併症の高リスク症例では治療が必要になる.治療法としては慢性心房細動に対する治療法と同様に洞調律維持療法,心拍数維持療法,そして抗血栓療法が挙げられる.

周術期心房細動を発症するとatrial kickが消失するため20-30%心拍出量が低下する.心臓手術術後しばしば認められる循環動態が不安定な症例では洞調律が有利であるため,管理法として洞調律維持療法が推奨される1).洞調律への復帰にはフレカイニド,プロパフェノンが有効であるとされるが(表1),効果が得られない場合は直流徐細動を施行する2).一方,これらの処置を行っても洞調律へ復帰しない症例が散見される.慢性心房細動に対する治療法を比較検討したAFFIRM study3)においては心拍数維持療法の洞調律維持療法に対する優位性が示された.その理由として洞調律維持のための抗不整脈薬の副作用,特に心抑制を挙げている.術後心房細動においても抗不整脈薬反復使用によりさらに循環動態の悪化が進行する可能性があるため,洞調律維持が困難な症例では心拍数維持に努める.

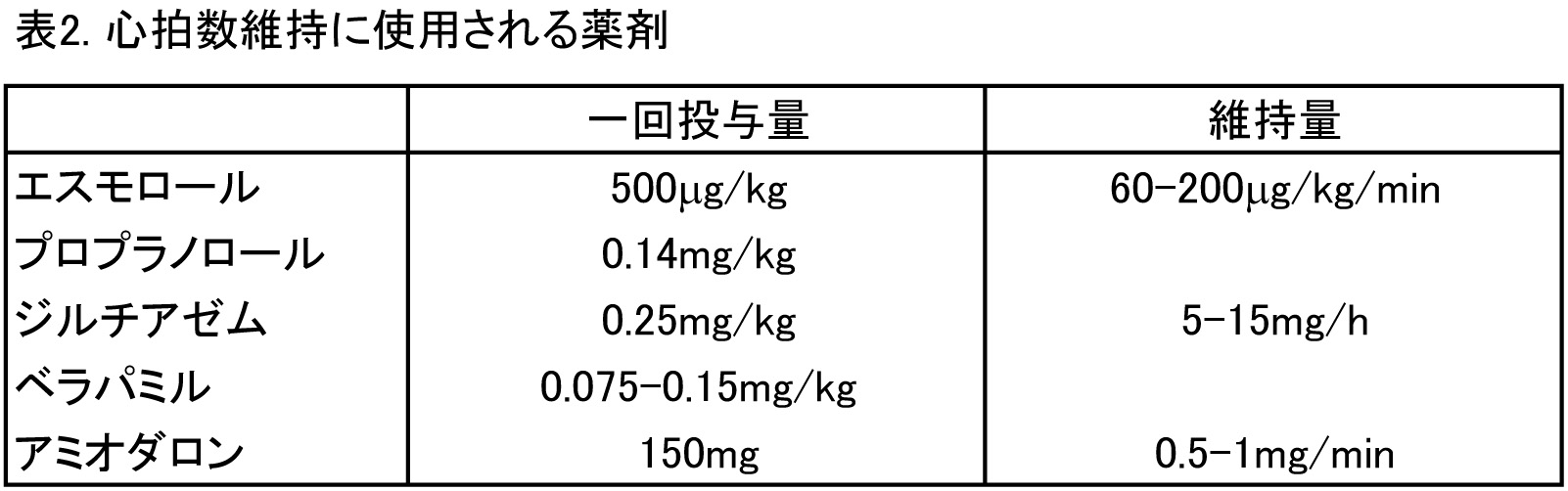

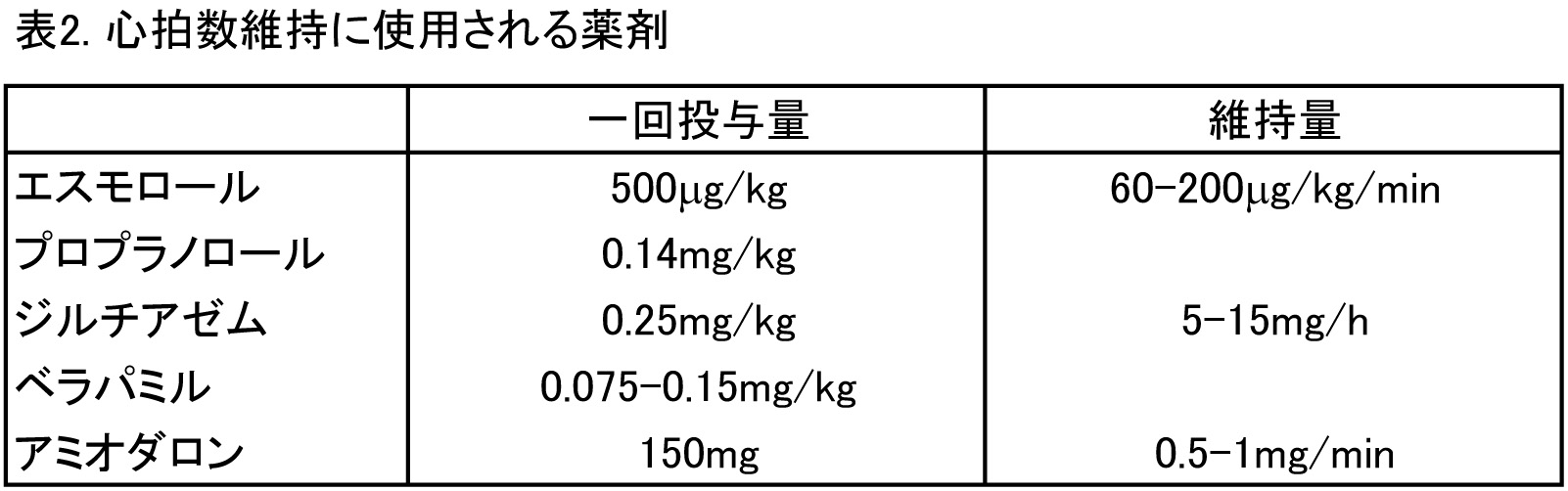

循環動態が安定している症例では心拍数維持療法を行う(表2).β遮断薬,Ca拮抗薬,アミオダロンを使用し,心拍数を管理する.AHA/ACC/ESCガイドライン2)では,安静時の心拍数を75/min,運動時の心拍数を90-115/minで管理することが推奨されている.周術期に関しても運動時に準じて90-115/minの心拍数で管理を行う.

周術期心房細動発症後24時間を経過した症例,脳梗塞,一過性脳虚血の既往がある症例では心拍数維持療法に加えて抗血栓療法を併用する.70歳未満ではPT-INRを2.0-3.0で管理し,70歳以上ではPT-INRを1.6-2.6で管理する1).洞調律復帰後も心房はstunningを起こしている可能性があるため,洞調律復帰後も30日は抗血栓療法を継続する4).

【参考文献】

1. Echahidi N et al. J Am Coll Cardiol. 51;2008:793-801

2. Fuster V et al. Circulation. 114;2006:e257-354

3. Polman CH et al. N Engl J Med. 354;2006:899-910,2006

4. Epstein AE et al. Chest 128;2005:24S-27S

通常,周術期心房細動は持続時間が短く,また,治療を必要としない症例も多い.しかし,心機能低下症例,心拍数が130/minを超える症例,心房細動の持続時間が24時間を超える症例,中枢神経系合併症の高リスク症例では治療が必要になる.治療法としては慢性心房細動に対する治療法と同様に洞調律維持療法,心拍数維持療法,そして抗血栓療法が挙げられる.

周術期心房細動を発症するとatrial kickが消失するため20-30%心拍出量が低下する.心臓手術術後しばしば認められる循環動態が不安定な症例では洞調律が有利であるため,管理法として洞調律維持療法が推奨される1).洞調律への復帰にはフレカイニド,プロパフェノンが有効であるとされるが(表1),効果が得られない場合は直流徐細動を施行する2).一方,これらの処置を行っても洞調律へ復帰しない症例が散見される.慢性心房細動に対する治療法を比較検討したAFFIRM study3)においては心拍数維持療法の洞調律維持療法に対する優位性が示された.その理由として洞調律維持のための抗不整脈薬の副作用,特に心抑制を挙げている.術後心房細動においても抗不整脈薬反復使用によりさらに循環動態の悪化が進行する可能性があるため,洞調律維持が困難な症例では心拍数維持に努める.

循環動態が安定している症例では心拍数維持療法を行う(表2).β遮断薬,Ca拮抗薬,アミオダロンを使用し,心拍数を管理する.AHA/ACC/ESCガイドライン2)では,安静時の心拍数を75/min,運動時の心拍数を90-115/minで管理することが推奨されている.周術期に関しても運動時に準じて90-115/minの心拍数で管理を行う.

周術期心房細動発症後24時間を経過した症例,脳梗塞,一過性脳虚血の既往がある症例では心拍数維持療法に加えて抗血栓療法を併用する.70歳未満ではPT-INRを2.0-3.0で管理し,70歳以上ではPT-INRを1.6-2.6で管理する1).洞調律復帰後も心房はstunningを起こしている可能性があるため,洞調律復帰後も30日は抗血栓療法を継続する4).

【参考文献】

1. Echahidi N et al. J Am Coll Cardiol. 51;2008:793-801

2. Fuster V et al. Circulation. 114;2006:e257-354

3. Polman CH et al. N Engl J Med. 354;2006:899-910,2006

4. Epstein AE et al. Chest 128;2005:24S-27S

2010-11-11 04:00